^tAMMiro^m^bi^ABWMsro^Bíe^HmmsiTio^oHiirfMíiPojeití^iji^o^ejoniiápítJ^MOV'o

^івіцнмо^/іадв^Ьоілиіпз^дгіжіпоѴкщдріЫшсннмлІвЛей^мяіЬііаиЙІэдз

памумго moro СмншпоЛ^пімю п^оло*(шиіім^[шнн^нсшш1>сЬ^риниі

здсрдои (ііклш^І^по^іанньАйшятрениіІІао^ср^ші^ве^шкгоронииѵори^іім^

^Мно/тоді млопримлшдЬцрщЬ .йцмситакоіцйкі сгоедед'ншмрт мТку и^т^ЧОС-

ОДНиТи^иЗрфоелЙШИМи^рт^ПИдЭД^т^^

(^нм(рішиМоиюоинн)^«рр^шн,і),р^шініи^іішр(^н(ііін^иін{йріігій jße

лиши додетлъ ЭАоініітш^ТТог*жймдЬ furiti зодотоиесі рди^іпиіооітн Jb^í

іііи «Hit ішраііи догоріти пЕрмуйін ві&тфйи Ц^^ии]йшді^|тй.і»9)|йніндизь

^«И^о^нишииелмди. f tWHiúw f оптант Ьь(юсдииііиЦ^з^ііи^оргаі«од0ш

^омдижйіи .J^i'toipHUhbvrapÿHt^JjaH ooimotíl» (Гяц^дхштчшин^пр^Л »Ы

ііріпшн iwmvwm фцрі идеритезтт \мрвджиіи|.)(р^ниі^і^і}]^нййн

он® земли ^ій(іі»^)^ориіі^инз€иЗин»^ио)з^Ѵ^0ОДѴ^^шУУ^

дршюЕш^ичшш («цинолртолш'у іиом^/ш^зс^и^рнймЦроиШпн^^и^

ДаЩІеттмЪ ¿©A ptf ии своймЬЕодроип^шм^-шмошрншгдмшвомЬАош*

^пгнпитпи иоомнг? OpÁniHOMÍÍ шуоюпмотньітЪд^дел&.ц £нри іАінсншрум

Hiw&jftïtffml» X я. ЫнІмЙшнеп^рол»іикМ^оаь9м1.^Д{іп)ивгіяипі)оіоми

^ивмкирінлитшДЙдазшшиІ/П5)те^оп>орое»измО(<кт1дридіінііирііі,ім

роейоворочипіннеиЁлдААЫиеміішніЬпом^іжіГіпсдлинноІіь^даропчінів^іпи

JIOMJnöHHOMKwBH'tPw^jsHoJilpHE^OAeHojHcnpsimHo.j^oeputoÜ^iutHiitd

/|0ВЬН465Пі)ДинНИ, іійііІнлсиши^ят\роитнсй.одноюрипоютіі6иАйііодчаи(,8Д(

(ті4мизйнориіоі,ілі.ія\,і<асоБНыді(т4теи^ііі«уі.Ыіірвмиц^іші!поАіі<шр!ЛПі^і

діето)оівиІйіолеяомІп^ч)Д£НЗ(Ш5Н^іи^івдюреди(тиоишисЛ цшое^дожчи

ішед. рзшноішрондліііпіішимип^іінаеденііпопрАмом^йіізшпрЛиипвинінн

ІДрлгою ршноюм^ошжю i nf4QAi№.}ftif]pDÿf «природ еіЗ)(пиаІ8рпщ(но^црі

ншмимЛднимиптпм ро^иымифияірыибѵртцревщчшииіШйино^ізУішІ

даипт^нн^оміюдошііііііИБиііі^сіПоішо-ітопри^имІнооимі^піомІ

«дн^.^оиіиій^читимиушдіидбрсарноіи^іодей фч»|>одіі|£ nocxoïnW

Jju ctfKHKP вітиідено ^оганииаѵЛ ^юеишыемідсдяі pímwjH^oim^ufyEf

(ïy iihjs

Щ

£

ѣ.

&

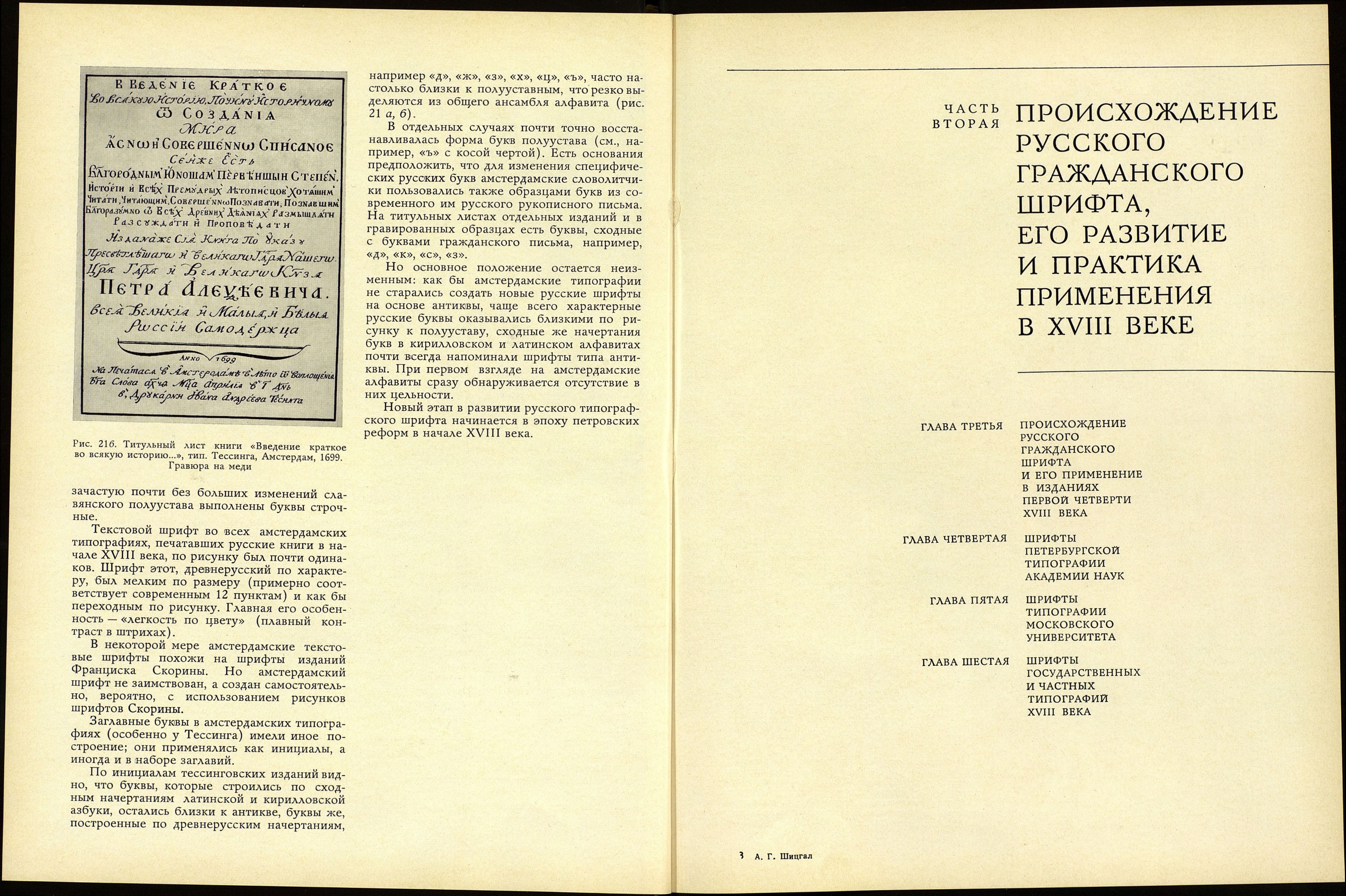

Рис. 19. Титульный лист книги «Учение и хитрости ратного строения

пехотных людей». Москва, 1647—1649

Гравюра на меди

вШІШШШЩЩ

штт t t lí

; Wf7 ЯЩ si *¡rt я л

< ^jbL rati! іеШ 5/ >$ I 1

б^птітііш^тсЕ)

ПГ, 7SÏ

пошила.

4ЧГ1ИЦ*.

П»*<і

■■( U"".

fÌAKOA# etmi ЗНЯШИ

и пііолѵь пимти.

лнаш%і¿pifó пХі|ЫН

Rnotrni m'tio шшім

лпклім ткот

силок CKOÍH

ШГКНІ}Л ЗИСШСГНіШ

ктосвокода wrtTHcm

ь^дги покНгжддтн

не нжхтт. тіжлтн

1 Іоиои ш т^дл

£гдЯ иХд?ши

Пи^с*ѵ -жмлничй

паллтЯ ссрі|д

(Jmpt/Цй ко кгХ

рна ШПОАШШП» /

^иетоіп^ * диски /

ДІ|)5 ПЛННфі» Г|НгДД f

ïl^ijtifw моднтаъ

пй^рки б^с и /

.. ..

43

?С

VNO^ÏCZ

ВТОРАA

И ЯН

КрдТКОЕ COEp4HÏf

C,¿ книги отдроко.іскдгш ииЛ’диыдя

дѣтопнгцівя - НМНОГИ^І

Ц,г» к нз?и. и X рдкрыхз

Гтмнокг ,Бонно,

ОхЭ дѣиѣ в оисткжнот.

Bzлрит-мхх CZ писдио, иже сУть ндснѣн-

UJÏA и Богоугодные здѣ ш газыкд , ддтнн-

сКдгш но сддБАиоросиискш переведено до-

СТОБѢрнѢіС/ЮБО 62 СД060 . \ЛИ-

Рис. 20. Страница из букваря Кариона Истомина.

Москва, 1694. Гравюра на меди

Гравированные на меди шрифты, выпол¬

ненные Адрианом Шхонебеком, Алексеем

Зубовым и другими, особенно часто исполь¬

зовались для печатания географических карт,

отдельных листов, календарей [296, с. 90—103].

Характерная особенность этих шрифтов — от¬

сутствие цельности в построении.

В их рисунках, наряду с элементами ла¬

тинской антиквы, отмечаются элементы, ха¬

рактерные для полууставного шрифта, руко¬

писных образцов этого времени, греческих

букв.

Латинские и зачастую греческие буквы

встречаются в некоторых шрифтах славянско¬

го книгопечатания на всем протяжении XVII

века; в частности это можно наблюдать на ти¬

тулах львовских, киевских и виленских изда¬

ний. Греческие заглавные буквы типа антик¬

вы, сходные по начертанию с русскими (на¬

пример, «Г», «Ѳ», «Л», «П», «Р»), мы встреча-

Рис. 21а. Образец видоизмененного в Амстердаме

русского типографского шрифта (1700). Из кн.

«Краткое собрание Льва Миротворца Августейшего

греческого Кесаря, показуюіцее дел воинских

обучение», тип. Тессинга, Амстердам

ем также в шрифтах русского книгопечата¬

ния, особенно в букварях (см., например, бук¬

варь Поликарпова 1701 года).

Если в славяно-русском книгопечатании

появление латинских или греческих букв, схо¬

жих со славянскими, надо рассматривать как

эпизодические попытки применить эти буквы

главным образом в титульном наборе или в

учебных пособиях, то издатели русских книг

в Амстердаме, видимо, по указанию Петра I

работают над созданием нового русского

шрифта, близкого к латинским шрифтам типа

антиквы. Они, естественно, столкнулись с

большими трудностями. Об этом свидетельст¬

вуют сами шрифты, нарезанные в амстердам¬

ских типографиях. Надо было как-то «подо¬

гнать» характерные русские буквы под шрифт

типа антиквы. Лучше удались заглавные бук¬

вы, которые в большей степени сходны с ла¬

тинскими начертаниями, и, наоборот, хуже,

31