DIE SCHRIFTEN DER RENAISSANCE-HANDSCHRIFTEN

auch die Verknüpfung der einzelnen Buchstaben eines Wortes durch schwache Ver¬

bindungsstriche zuläßt. Diese Verknüpfungen sind aber gewöhnlich sehr kurz, weil

auch hier die Buchstaben eng aneinandergereiht sind und einen deutlicheren Ausdruck

dieser kursiven Elemente nicht zulassen. Auch durch die Form der auslaufenden Ober-

und Unterlängen unterscheiden sich beide Varianten auf den ersten Blick nicht sehr.

Bei näherer Betrachtung stellen wir aber fest, daß sich die schwierig zu schreibende

linksseitige obere Serife in einen natürlichen Strichansatz verwandelte, der übrigens

das ursprüngliche Aussehen formaler Serifen hat. Die cancellaresca bastarda ist aber

zum Unterschied von der formalen Version gewöhnlich kursiv geneigt, und diese

Neigung der Schriftbildachse wird in jüngeren Beispielen immer deutlicher. Das Ver¬

dienst, Urheber der Bezeichnung mit dem Namen Bastarda zu sein, die an Analogien

in den Kursiven des gotischen Typus erinnert, gebührt Frate Vespasiano Amphiareo,

einem Mönch aus Ferrara, der nach eigenen Angaben schon dreißig Jahre vor dem

Erscheinen seiner Opera di Frate Vespasiano Amphiareo nella quale si insegna a scri¬

vere varie sorti di lettere Schreibmeister in Venedig und in Florenz gewesen war.

Diese erweiterte Ausgabe seines ersten Schreiblehrbuches (Uno novo modo d'insegnar

a scrivere, Venedig 1548) erschien erstmalig 1554 in Venedig und enthielt diese Schrift

in mehreren Varianten, von denen einige, wie jene unserer Beispiele (Abb. 38, 39)

infolge der fakultativen Anwesenheit einer ganzen Reihe von Formen aus der Kursiv

des gotischen Typus die Bezeichnung Bastarda verdienen. Seinen Anspruch betonte

Vespasiano wohl deshalb so nachdrücklich, weil den gleichen Terminus schon vor

ihm auch andere italienische Kalligraphen in ihren früher herausgegebenen Lehr¬

büchern benutzten, zum Beispiel Tagliente und Palatino. Anderseits verwendet ihn

Hercolani in seinem 1570 in Bologna herausgegebenen Büchlein für die mittels Kup¬

ferstich reproduzierte Probe seiner Schrift gleicher Zeichnung keineswegs. Verwirrt

durch diese und ähnliche Differenzen in der Terminologie der kalligraphischen Sam¬

melwerke, die im Lauf des 16. Jahrhunderts in Italien und im übrigen Europa er¬

schienen, meint zum Beispiel Stanley Morison, daß nicht einmal die Art der Endungen

der Ober- und Unterlängen richtungweisend für die Bestimmung der verschiedenen

Modifikationen der italienischen Kanzleischrift war, sondern einzig und allein der

Grad der Förmlichkeit ihres Duktus. Im Falle Vespasianos sind die Endungen dieser

Schäfte tatsächlich sehr vielgestaltig, beim gleichen Buchstaben sind sie einmal mit

einem Bastarda-Ansatz des Zuges links versehen, ein andermal nach rechts gebogen

wie in der Modifikation cancellaresca romana, und manchmal erhalten sie sogar

kursive Schlingen.

Der cancellaresca in den angegebenen drei Varianten - seien sie nun übereinstim¬

mend oder verschieden bezeichnet oder überhaupt unbezeichnet - begegnen wir, wie

hier bereits gesagt wurde, beinahe in allen der so zahlreichen Schreibhandbücher, die

die Berufskalligraphen ganz Europas im Verlauf des 16. und 17. Jahrhunderts als

Lehrhilfe der Schönschrift oder als Proben ihrer Meisterschaft veröffentlichten. Bis

zur zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wurden die Schriftproben all dieser Bücher

in Holzschnittechnik reproduziert, die der kalligraphischen Virtuosität bestimmte

Grenzen setzte. Erst mit der Verbreitung des Kupferstichs als neuer Reproduktions¬

technik kommen auch die Schattenseiten der kalligraphischen Meisterschaft zur Gel¬

tung. Die lettera cancellaresca bleibt zwar auch nach 1600 im wesentlichen gleich,

aber die Behandlung ihrer Zeichnung ist schon ganz anders. Ihr Strich magert bis zum

82

( )ps селйтха ѵепщпо шж'мп íslmo a&aifMmumtâ'ÎnomSuimo ¿t у-ЭшпГ

tmonutmu^^m^inmtc^ssao ѵаитаіпШх natuiawmana'<&

ninfali ^сшісюЪс йот ІосЪиото Маш ïùomo

nejfo Qwfoito i cozCo VIU m&fkúitmiaJw fabenm m tao ventino, ^ОЩою & '

dittilo miowutto 'ocíaua&J auanto vetmao n¿Jjj$ con(ca^,ckn¿botmjx/

<&ncmfamaoашашо О&суаптаттсгшташю* fT#

f*\ * IvmcLr \фхМі$Жта, \n cometía—, /&

k X\amwnIò\PconatL OmJmijCmtamin&mu'fm

í^cff27^u«^^^ífWfiA«írjí^ íioato mjetma. Ubßnoucr*

&£ GÇamew |м &іш\ mo Sa fwtfxv tneîmJ^jidm^Cmêma^ÎQubM

<&pu Іш £m)^£fao%ifyxij fa vMtai &&immi(&$¿(afiQalífono

ÌAfa/jtttjL j>er aitfrVWfo шуо Mûxtêmth auna вррксЛ'бг yhibeno

^aw£at&g£jopa-,ежушшсмо Otnauanw^e ^слтеіа^самСі

JonoßlA ùmta^bitam pomi'montulmi íiamí£ ita aï (лш^лаТіsono

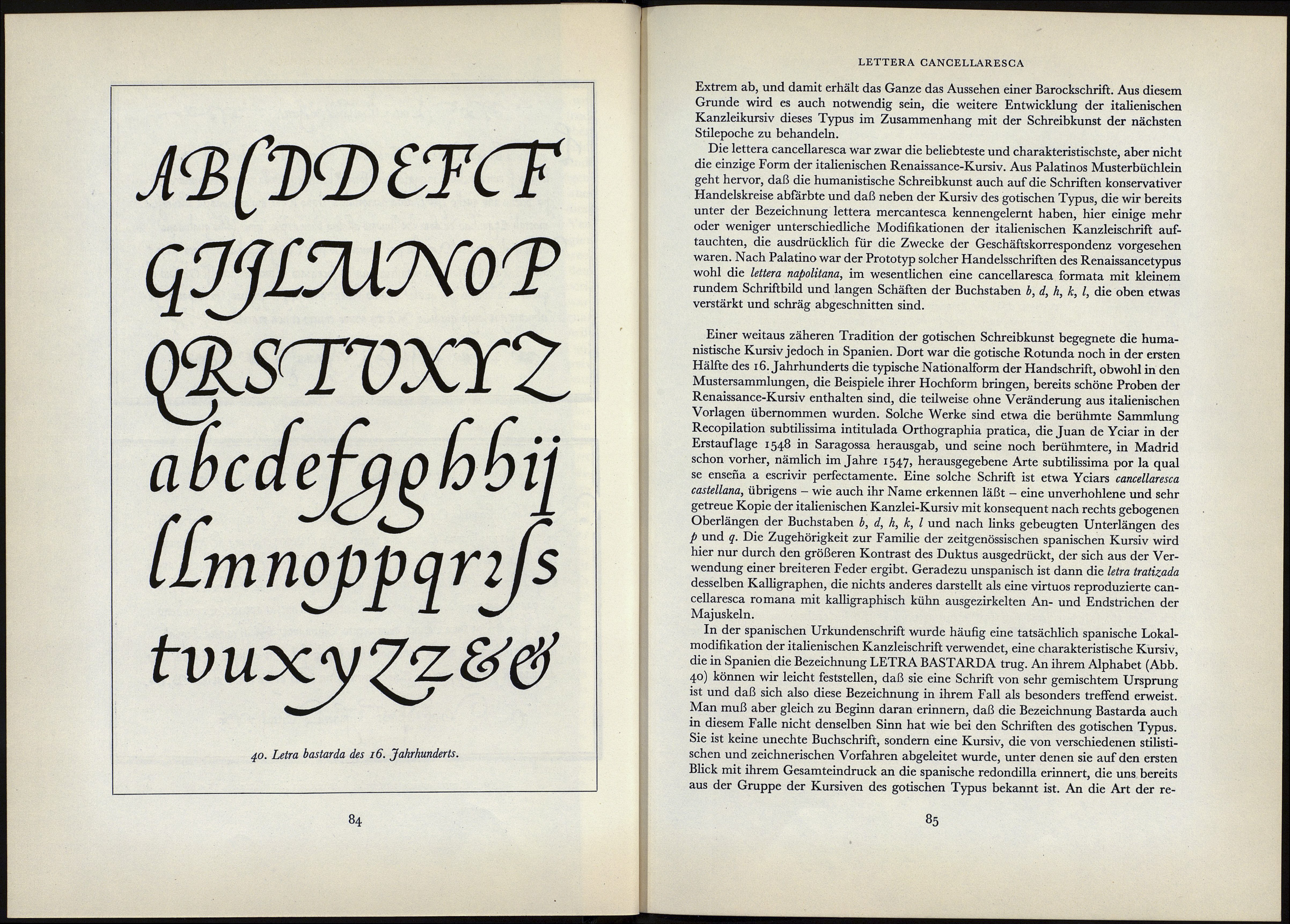

38, зд. Cancellaresca bastarda. Vespasiano Amphiareo, 1554.

83