?

У

313. Fraktur des 18. Jahrhunderts. J. T. Trattner, ij8j.

524

FRAKTUR

ausführen ließ, die hier ihre dekorative Phantasie realisierten und in Holzschnitt- und

später Kupferstichtechnik reproduzierten. Das Ergebnis waren die mit kalligraphi¬

schen Schnörkeln überladenen Titelseiten des 17. und 18. Jahrhunderts, und diese

Schnörkel allein sind für den barocken Buchdruck im Bereich der Schriften des go¬

tischen Typus charakteristisch. Nicht einmal die eigentlichen Drucklettern, vor allem

im kleinen Alphabet, blieben von ungünstigen Eingriffen verschont, sie wurden über¬

mäßig verdichtet, wobei das Schriftbild verengt und auf Kosten der Länge der Schlin¬

gen des d, g, y, z und insbesondere der Oberlängen des b, f h, к, l und des langen j

gestreckt wird (Abb. 313). Die besseren Schriftgießer des 18. Jahrhunderts, wie z. B.

Breitkopf in Leipzig, entfernten sich jedoch niemals allzu weit von Formschneiders

traditioneller Zeichnung. Als besonders schön und typisch für die Barockzeit galt hin¬

gegen die Fraktur der Frankfurter Egenolff-Lutherschen Gießerei aus dem Jahre

1678, deren Garnitur bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts nach und nach vervoll¬

ständigt wurde und die heute in einer Replik der Fabrik Linotype für den Maschinen¬

satz zur Verfügung steht.

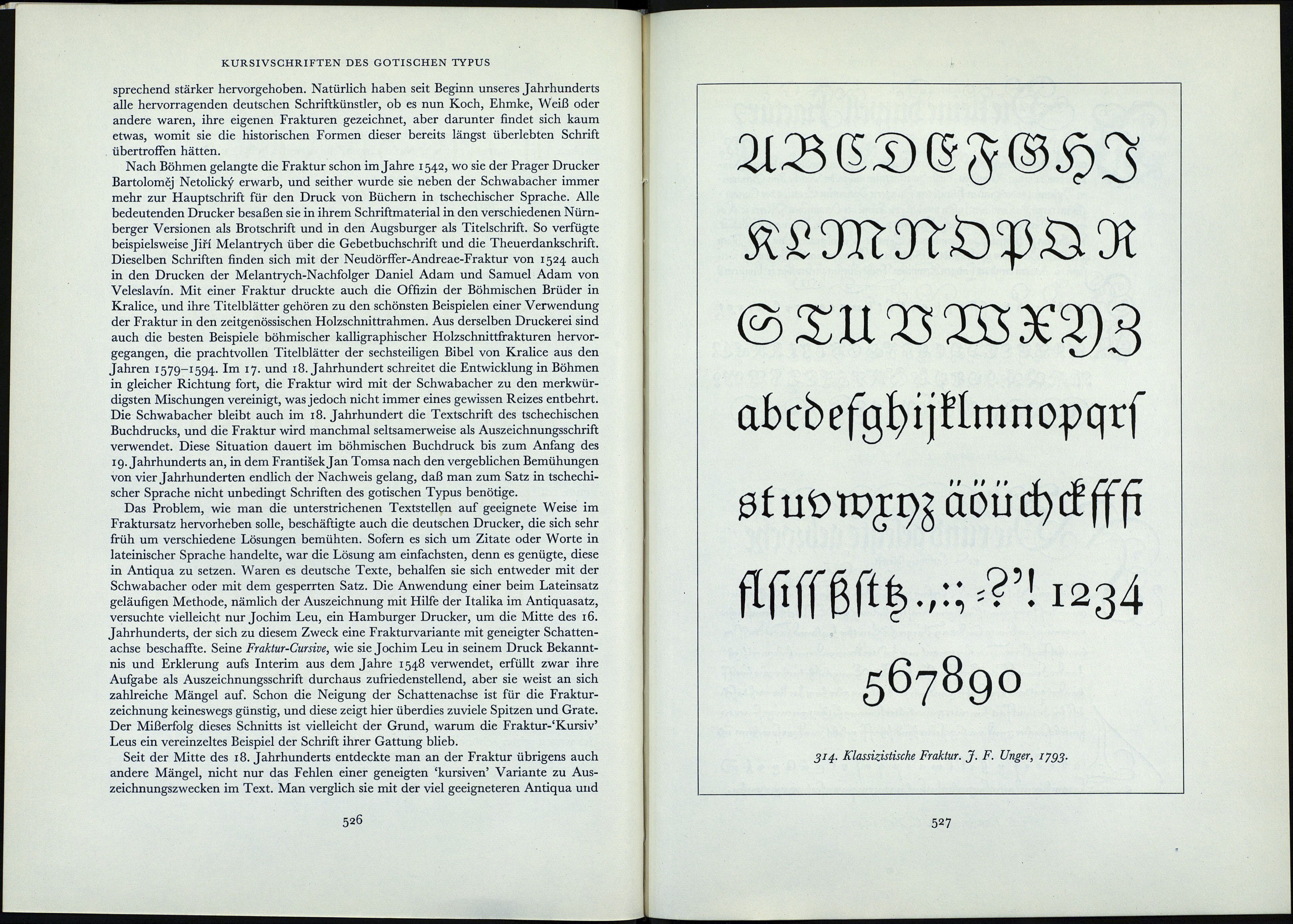

Erst am Ausgang des 18. Jahrhunderts kam es zu einem ernsteren Versuch, die

Fraktur im Geiste jenes Klassizismus umzugestalten, der zu dieser Ziet im westeuro¬

päischen Schriftschaffen in Erscheinung trat. Zu einem derartigen Eingriff entschloß

sich Johann Friedrich Unger (1753-1804), der seit 1780 in Berlin als Drucker und

zehn Jahre später auch als Schriftgießer tätig war. Er begann sein Gewerbe im Jahre

1790 mit Matrizen, die er von anderen deutschen Schriftgießern erworben hatte, und

mit Lateinschriften von Firmin Didot, einem Mitglied der berühmten Pariser Drucker¬

und Schriftgießerfamilie und hervorragendem Pionier des Klassizismus in der euro¬

päischen Typographie. Ungers Einwände gegen die Schwabacher haben wir bereits

erwähnt, aber er war auch mit dem Schnitt der Fraktur keineswegs zufrieden. Er

setzte an ihr die kalligraphische Dekorativität der Elefantenrüssel und die ungenü¬

gende Differenzierung mancher Buchstabenpaare aus, beispielsweise b-d, n-u und V-B.

Außerdem hätte er die Fraktur gern noch heller und klarer gesehen, denn er bewun¬

derte diese Eigenschaften der klassizistischen Schriften Didots. Darum bestellte er bei

dem französischen Schriftgießer eine neue Frakturzeichnung nach den erwähnten

Prinzipien. Didot scheiterte jedoch nach dreimaligem Versuch, die Aufgabe zu lösen,

und Unger nahm deshalb die Reform der Fraktur selbst in Angriff. Mit seinem Ge¬

hilfen Gubitz fertigte er zwei Versionen an, die in seine ‘Probe einer neuen Art Deut¬

scher Lettern’ 1793 erstmalig erschienen. Schon anfangs hatte er mit dem neuen

Schnitt der Fraktur keinen besonderen Erfolg, und auch später kamen noch sehr

scharfe und vielleicht nicht ganz verdiente Kritiken hinzu. Die erste Version war

allzu weit von der Tradition entfernt, um Wurzel zu fassen. Erfolgreich war dagegen

die zweite Ungerfraktur (Abb. 314), denn ihre Kleinbuchstaben wurden durch die

Annäherung an die verachtete Schwabacher besser lesbar. So fand die Ungersche

klassizistische Fraktur Eingang in den deutschen Buchdruck des 19. Jahrhunderts,

für den ihre Blässe zum typischen Merkmal wurde.

Eine andere Fraktur von klassizistischem Schnitt schuf Theodor Walbaum, Sohn

des wegen seiner schönen klassizistischen Antiqua bekannten J. E. Walbaum, irgend¬

wann zwischen 1803 und 1818 in Weimar. Mit ihren Proportionen knüpft die Wal¬

baumfraktur wieder an die Andreaesche Tradition an, sie ist eine schmale und scharfe

Schrift und nur der Kontrast des Strichstärkewechsels wird dem Zeitgeschmack ent-

525